2.4K

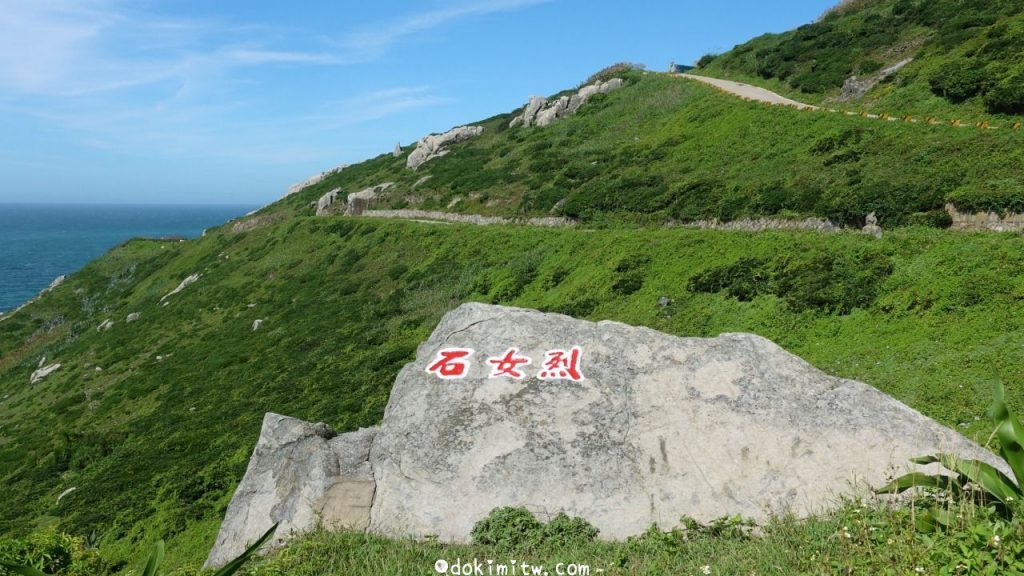

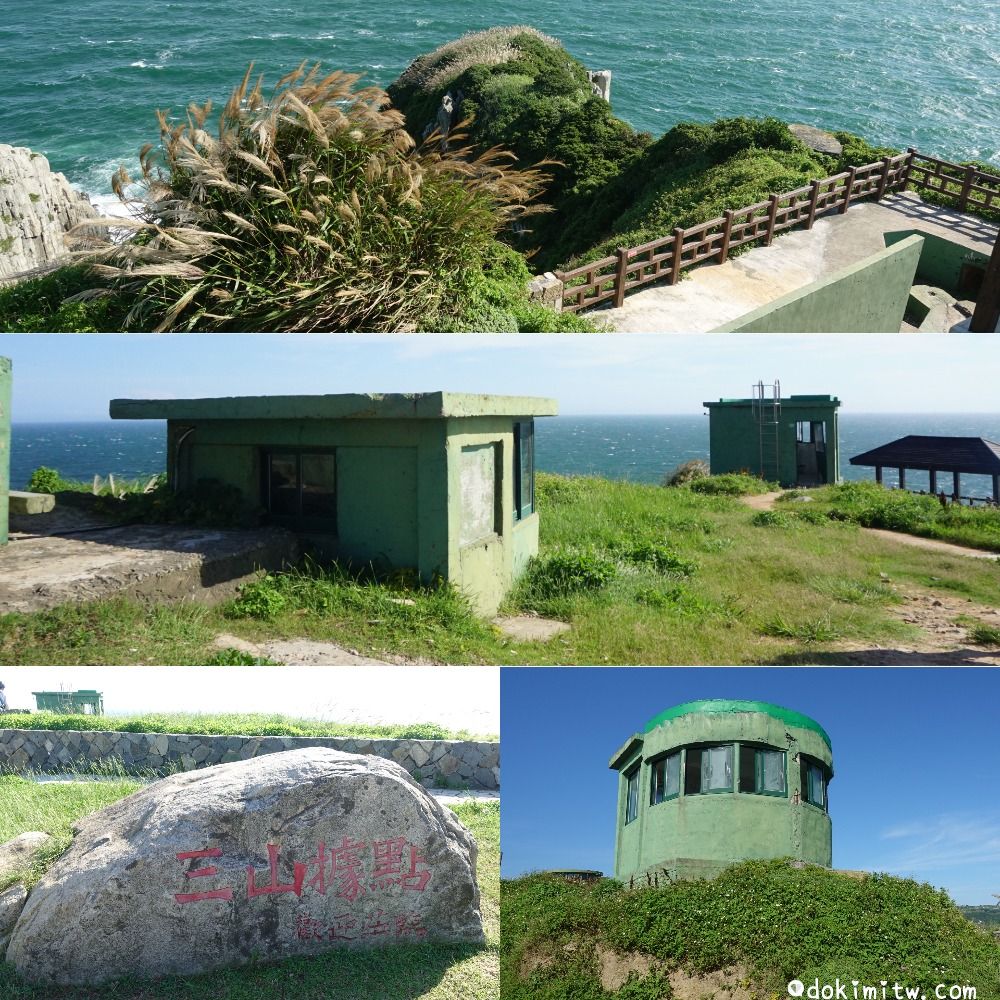

馬祖/ 東引 ▎ 海天一線,壯闊地質景觀、戰地歷史風情兼具之「東引島」

previous post